« Le rayonnement de mille soleils »

Séduction et attraits du traumatique

Conférence prononcée le 15 mai 2025 dans le cadre des activités scientifiques de l’Association libanaise pour le développement de la psychanalyse.

Suivie d’un commentaire sur le Conflit esthétique de D. Meltzer, par Nayla de Coster

Je partagerai aujourd’hui mes réflexions sur le pouvoir que certaines images peuvent susciter en terme de sidération, d’effraction psychique mais aussi de fascination ; et comment la séduction par l’image se saisit de l’effraction psychique – causée par cette même image pour l’amadouer. La question fondamentale que je me pose est celle de savoir si la fascination et l’admiration répétitive de certaines images, fussent-elles traumatiques à la base, n’aurait pas pour fonction de prémunir la psyché contre une menace de désorganisation narcissique, désorganisation liée à une surcharge économique traumatique, en protégeant un moi menacé d’impuissance.

Dans cette perspective, j’invoque un adage hérité de la mythologie grecque : « ce qui l’avait blessé le guérirait ». Attribué à Apollon, il éclaire avec justesse le propos que je souhaite développer ce soir [1].

Les deux aspects que je vais considérer seraient d’une part la spécificité de ce genre d’images éblouissantes et traumato-sidérantes et d’autre part, l’ingénieux dispositif mis en place par l’appareil psychique – afin de calibrer et trouver la mesure économique d’une telle intrusion. Le psychique revient donc, assidûment, par son action anti-traumatique, à la place même de ce qui aurait pu opérer sa destruction. Compulsion de répétition ? Certes. Mais la variante que j’introduirais est celle où le sujet se dirige lui-même vers ce qui a été à l’origine de son trauma. Une sorte de retour au lieu même du crime.

Il s’agira ici et surtout des images traumatiques d’événements et de cataclysmes divers ; cela peut être autant des atrocités de guerre (mais je laisserai ce thème à la demi-journée scientifique de juin 2025) que de phénomènes impromptus, soudains et brutaux, largement étudiés dans l’histoire de la barbarie humaine et autres catastrophes naturelles. Ce qui les spécifie, c’est la nature effractrice de leur advenue (forçage du pare-excitation) mais aussi, la magie de leur forme, leur propagation ultra-rapide dans la plupart des cas, ainsi que le sentiment de réduction identitaire et de rabaissement narcissique chez le sujet qui en est la proie ; le sujet est transformé en particule infime, insignifiante et compressée à l’extrême. Je pense ici au concept de l’« aplatissement topique » interne évoqué par R. Roussillon dans l’un des colloques, chez des sujets en proie à des sidérations traumatiques [2] et au terme Hilflösigkeit, bien freudien, qui évoque le sentiment de désaide, de désarroi du nourrisson devant le pouvoir de l’être supposé secourable et qui s’occupe de lui.

Autre modèle d’image : cela peut être n’importe quelle image qui, esthétiquement et dans un deuxième temps de l’effraction, alimente une pulsionnalité voyeuriste. Je considère le voyeurisme ici, plus en tant que processus en mouvement, qu’en tant que perversion. Dans le modèle-type, cliché et simplifié du voyeurisme, c’est un voyeur observant chez une femme qui se déshabille, la possibilité d’avoir une satisfaction perceptive à son éternelle interrogation : est-ce que cette fois-ci, j’obtiendrai une réponse convaincante par la perception, à ma question de savoir si tout être humain possède un pénis, là où il peut aussi en manquer… (question du monisme phallique).

Dans notre problématique, l’interrogation concerne un registre plus archaïque que celui de la castration et mon hypothèse est la suivante (référence à la dernière partie de la conférence) : devant la beauté et la puissance maternelle qui envahit, sidère, dévore et détruit mais aussi « narcissise », comment le nourrisson en désaide, dans le desarroi et sans aucune maturité auto-défensive possible, peut-il s’en tirer ? autrement dit : quel est le mouvement interne qui l’aiderait à s’en rétablir et quelle est la nature de l’économie psychique qui serait en jeu dans ce processus ?

Premier niveau de réponse : c’est le renfort, le secours pulsionnel scopique, auto-érotique ou masochique primaire qui rentre en jeu. Pas très nouveau peut-être mais ce qui serait plutôt spécifique de la réflexion d’aujourd’hui serait mon emprunt d’un concept freudien que je trouve particulièrement important et qui est celui de « co-excitation libidinale » dans son sens élargi ; c’est comment la libido vient rétablir et rééquilibrer par son économie, une situation de base qui n’a rien à voir avec le sexuel. C’est un concept aussi simple que complexe mais qui, à y penser, serait à la base de tout l’édifice de recherche freudien.

LA DÉFLAGRATION

L’une des toutes premières idées qui a donné son impulsion à la conférence m’est apparue à la vue du champignon de l’explosion du port de Beyrouth comme modèle rétrospectif d’autres événements cataclysmiques dans l’histoire humaine individuelle et collective.

Je suis parti de l’image et des films de l’explosion, parus dans les réseaux sociaux. Ces images ne me quittaient plus, comme bon nombre de citoyens libanais. J’y revenais de temps à autre afin de mesurer l’effet de la forme, de la progression rapide de l’explosion, ses conséquences sur le proche environnement et son extinction. Mais l’effet visuel instantané du phénomène – d’une durée limitée, quelques secondes seulement – était pour moi d’un magnétisme prodigieux et surtout un grand mystère (en témoigne aussi le nombre de viewers sur la toile – jusqu’à 12 millions de vues pour certains films et images). Cette « chose » gigantesque qui vous laisse dans une stupeur, une consternation inclassable avant que d’être « processualisée ». Pour paraphraser l’aphorisme lacanien sur le temps logique, je pense à l’instant du regard, le temps pour comprendre et le moment de conclure. Pour le phénomène que je décris ce soir, ce sera la succession suivante :

1) L’instant du regard, la trace perceptive sidérante, qui inclut l’ignorance du pouvoir annihilateur derrière la perception originale. Ici la perception prime ; la violence est implicite et appelle à l’imagination de ses effets.

2) La compulsion à re-visualiser pour comprendre. La pulsion scopique répétitive par l’image est ici mise en branle ; c’est le désir de regarder encore et encore – la libido scopique commence à rentrer en jeu. S’ensuit alors un passage du signifiant sensoriel, scopique et/ou auditif de l’événement, au signifiant mnésique et donc symbolique, qui réunit une multitude d’éléments plus ou moins objectivables.

3) le moment de conclure où se combinent informations objectives, traces mnésiques et effet anti-traumatique progressif dû à la succession temporelle et à la répétition de l’image de l’événement : élaboration et intégration dans la mémoire.

C’est dans un quatrième temps et au fil du processus subjectif et collectif que ce qu’on appelle le processus d’iconisation a lieu : photos, films, diffusion et inscription symbolique de l’événement qui rentre dans la mémoire collective. Pour qu’un événement devienne « iconisé », il doit obéir à certains critères : ses inscriptions photographiques et cinématographiques doivent être reconnues par un public éclectique, avoir produit des réactions émotionnelles fortes et représenter un moment historique fort, avec reproduction et diffusion massive, devenant un « repère » pour une collectivité. Les images finissent par susciter à elles seules autant de sentiments positifs que négatifs – fierté, beauté, horreur et crainte (Davre, 2021).

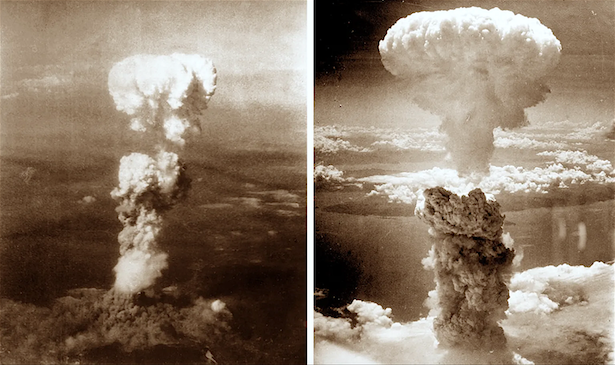

LE CHAMPIGNON ATOMIQUE ET SES PREMICES : RHETORIQUE VISUELLE DANS L’IMAGINAIRE COLLECTIF

Dans cette perspective, je me réfère à ce qui a été écrit sur l’iconisation du champignon atomique des bombes lancées sur Hiroshima et Nagasaki en 1945, au terme de la Seconde Guerre mondiale. Je cite notamment un autre passage de l’article de Amandine Davre (2021), Le champignon atomique : de l’iconisation à l’imaginaire. Elle écrit : « Loin de cet effort d’esthétisation dû à leur caractère premier de documenter l’explosion, les photographies véhiculent toutefois une certaine beauté, mêlant plusieurs sentiments qui pourraient paraître contradictoires, tels que l’attirance et la répulsion, l’admiration et la crainte, typiques du "sublime atomique". »

Davre continue en citant ce qu’avait dit le directeur du mémorial d’Hiroshima (Minoru Ohmuta) quand la bombe a été lancée : « J’ai vu le nuage atomique à travers une fenêtre et je me souviens que je l’ai trouvé très beau. Ce que je ne savais pas, c’est que sous ce nuage des centaines de milliers de personnes vivaient un véritable enfer. Mais cette photo n’en montre rien. C’est en 1973 que l’armée américaine a offert une copie du cliché au Japon. La première fois que je l’ai vue, j’ai été bouleversé : j’ai beaucoup d’amis d’enfance qui sont morts à Hiroshima, et derrière l’image de ce champignon je revois leurs visages calcinés et défigurés : c’est un cauchemar permanent. »

Une dernière citation due à Robert Oppenheimer, directeur scientifique du projet Manhattan [3]. Lors du premier essai atomique du projet Manhattan à Los Alamos (printemps 1945), R. Oppenheimer et pendant l’explosion d’une violence inimaginable, cramponné à un pilier de la station de contrôle, se rappelait soudain d’un passage de la Bhagavad Gîtâ, poème sacré Hindou :

Si la lumière de mille soleils

Éclatait dans le ciel au même instant,

Ce serait comme cette glorieuse splendeur… [4]

Car « personne ne vit directement la première lueur fulgurante du feu atomique. On ne perçut que le reflet blanc dans le ciel et sur les montagnes. Ceux qui osèrent se retourner distinguèrent le globe de feu lumineux, sans cesse grossissant ». Puis, lorsque le nuage géant, sinistre, s'éleva au-dessus du « point zéro », un autre passage d'un poème hindou lui revint en mémoire :

Je suis la mort, qui ravit tout, qui ébranle les mondes.

Champignon atomique des bombes lancées sur Hiroshima et Nagasaki (Japon), en août 1945 (photo). Bombe à l’uranium (H) et au plutonium (N).

Revenons au « monstre » de l’explosion de port de Beyrouth et de l’hypothèse de la compulsion à regarder l’image et les films de l’explosion, comme processus anti-traumatique, mais cette fois-ci par le biais d’un concept freudien : la co-excitation sexuelle (ou libidinale).

LA CO-EXCITATION LIBIDINALE

Exemple du masochisme ou comment supporter l’insupportable

Une première explication. – Si je dois l’expliquer simplement avant d’entamer la conceptualisation freudienne sur le sujet, je dirais la chose suivante : la libido humaine vient, non seulement s’étayer, s’appuyer sur des fonctions vitales d’auto-conservation comme la vue, l’ouïe, etc. elle tente de protéger, de tirer d’affaire le sujet de situations anxiogènes et d’états de détresse aussi bien identitaires sexuelles (angoisse de castration, avec le voyeurisme et l’exhibitionnisme itératifs comme réponse) que d’événements et de sentiments graves de désarroi et d’anéantissement dus à une effraction traumatique où le quantitatif déborde. Est-ce que la sexualisation réussit toujours dans cette tâche ? Pas toujours et nécessairement mais c’est du moins sa fonction anti-traumatique qu’il serait intéressant de considérer.

Voyons ensemble les occurrences du concept de co-excitation libidinale dans le texte freudien.

En 1905 et dans ses Trois essais sur la théorie sexuelle, il observe qu’une certaine forme d’excitation sexuelle se produit dans toute une série de processus internes, « dès lors que l’intensité de ces processus a dépassé certaines limites quantitatives » (Freud, 1905). Ce phénomène, qu’il nomme « coexcitation libidinale » accompagne souvent la douleur et le déplaisir mais parfois aussi, les actes répétitifs, les balancements produits par la tension. Pourquoi co-excitation ? c’est parce que à la base, l’événement en question est dénué de sexualité ; mais quand la tension (excitation) augmente et pour devenir tolérable, la sexualité (co-excitation) s’y greffe : elle vient en accompagnement de l’événement afin de le rendre supportable ; cet alliage produit ce que Freud appelle le masochisme érogène. Benno Rosenberg en fait son cheval de bataille quand il dit que le masochisme est le gardien de la vie psychique, tout comme pour comme Freud, le rêve est le gardien du sommeil.

Ce dernier développement, Freud le formalise en 1924 dans Le problème économique du masochisme qu’il élabore à partir de sa nouvelle théorie des pulsions (pulsions de vie, pulsions de mort). La co-excitation libidinale prend ici un nouveau départ : pour lui, ce phénomène régirait l’ensemble des processus vitaux et la présence de la libido sexuelle rend inoffensive la pulsion de mort et de destruction qui sont là dès l’origine. Cette érotisation de la pulsion de mort, il la nomme « masochisme primaire » ou « masochisme érogène ».

Le mécanisme en jeu, il l’explique comme suit : il dit que la libido dérive une grande partie de la pulsion de mort à l’extérieur de l’organisme, vers des objets extérieurs par le moyen de la musculature (ex. de la pulsion de destruction et d’emprise, volonté de puissance, sadisme). Une autre partie de la pulsion de mort n’est pas dérivée à l’extérieur et reste dans l’organisme : « Elle [la pulsion de mort] demeure dans l’organisme et là elle se trouve liée libidinalement à l’aide de la co-excitation sexuelle dont nous avons parlé ; c’est en elle que nous devons reconnaitre le masochisme originaire, érogène. » (Freud, 1924)

Catherine Parat le dit encore plus simplement : « Freud met face à face le sadisme, investissement d’objet, et le masochisme érogène, investissement narcissique. » (Parat, 1987)

Les exemples d’intervention du masochisme originaire et de co-excitation libidinale sont multiples : l’angoisse primitive d’être dévoré, qui est parfois recherchée bien après les premières années et au courant de la vie ; le souhait d’être battu qui reste prévalant chez l’adulte, les pratiques sado-masochiques qui viennent protéger contre les effondrements psychiques et dépressifs majeurs, et même contre les somatoses les plus graves.

Pour résumer : la co-excitation libidinale est ce qui permet de lier les pulsions destructrices grâce à la mise en place du masochisme érogène.

Je donne ici un autre exemple vécu d’une situation traumatique domptée par une co-excitation libidinale assez particulière.

J’ai souvent donné cet exemple dans mon cercle avec les collègues (je l’avais publié dans un article de la Rfp qui date de 1999) ; cet exemple relate une histoire qui se passe au début des années 1980, durant la guerre libanaise. Il s’agit d’un combattant qui me raconte l’incident suivant : en proie à une embuscade tendue par un groupe armé et à la suite d’un bref accrochage, ce jeune homme est tétanisé à la vue d’une grenade à main lancée et s’arrêtant net, à environ 2 m de lui. À la vue de la grenade et après le moment terrifiant de la conscience de la terrible réalité, le combattant, pris dans un état second, constata la forte érection de son pénis avant de se ruer vers l’engin explosif pour lui asséner un puissant coup de pied, l’envoyant exploser ailleurs.

En me racontant l’événement, je me souviens qu’il avait, à la hauteur de ses organes génitaux, fièrement dressé son index pour illustrer le phénomène en question, signifiant alors l’intensité de la force pulsionnelle qui l’avait sauvé (Khoury, 1999). Ma question, en écrivant l’article était la suivante : aurait-il aussi précisément œuvré sans érection ? (ici, c’est le ça qui a complètement pris la relève de l’angoisse supposée être produite par le moi).

Ce que je viens de décrire définit une co-excitation libidinale « réflexe » et instantanée, plutôt que progressive dans le temps, comme cela peut être le cas dans les pratiques voyeuristes-exhibitionnistes ou sado-masochiques, avec fixité et répétitivité des modalités d’investissement régulières et hautement érogènes.

Cet exemple constitue un cas de figure extrême de ce concept. Mais nous pourrions prendre n’importe quel exemple où la libido s’intrique à une situation dans laquelle l’excitation est pure, libre (comme dans l’exemple du combattant), ou déjà affectée d’une angoisse (prometteuse d’élaboration comme dans toute angoisse) qui fait suite à une situation traumatique. Dans l’hypothèse de ce soir, l’image traumatique est répétée des dizaines de fois, avec la pulsion scopique qui opère comme agent de co-excitation. Un peu comme les rêves traumatiques à répétition, mais avec une certaine dose de libido (Fort-Da ?).

Le passage : de la trace perceptive à la trace mnésique

Voyons ensemble schématiquement l’évolution qui va du signifiant sensoriel, scopique et/ou auditif de l’événement, au signifiant mnésique – en relation à la mémoire – et donc symbolique, qui réunit une multitude d’éléments plus ou moins objectivables.

Voyons ensemble schématiquement l’évolution qui va du signifiant sensoriel, scopique et/ou auditif de l’événement, au signifiant mnésique – en relation à la mémoire – et donc symbolique, qui réunit une multitude d’éléments plus ou moins objectivables.

On peut avoir vu ou entendu la déflagration (la seconde surtout). Ceux qui l’ont perçue de près sont restés des jours ou des semaines dans un état de sidération où la pensée s’est gelée avec un sentiment de vide et d’aplatissement topique intérieur (du pur négatif, irreprésentable), ne laissant que peu de place aux événements de la vie quotidienne.

Quelque temps après, avec une temporalité variable selon les sujets en proie à l’incident, le travail de liaison traces perceptives/traces mnésiques, commençait ; chacun faisait le chemin à partir de sa propre subjectivité. Si l’on prend quelques images du film de l’explosion en guise d’exemple, en en ralentissant le déroulement (séquence temporelle), on arrive à introduire du symbolique (registre du représentationnel) à une image purement sensorielle (trace perceptive) qui attaque le pare-excitation. On arrête le temps, et on tente de le contrôler pour maitriser l’effroi, puis l’angoisse suscitée par l’événement ; j’en ai fait l’exercice, si vous le faites à votre tour et que vous prenez le film au ralenti image par image, vous voyez par exemple, au moment de l’explosion, une masse – relativement limitée – qui commence graduellement à prendre du volume. Je vous confie mes associations : une petite tête de monstre entre les immeubles qui commence à grandir effroyablement jusqu’à envahir l’espace et toucher les immeubles dont les bords deviennent flous, touchés graduellement par le souffle.

Une autre série d’images encore plus effroyable à partir d’un film pris d’un autre angle : un monstre avec une gueule affreusement dévorante (L’angoisse primitive d’être dévoré, dans Le problème économique du masochisme, 1924).

C’est donc un processus qui va de la trace perceptive à la trace mnésique vers un imaginaire ouvrant à toutes sortes d’angoisses essentiellement primitives comme ici, une angoisse archaïque de dévoration…

* * *

Mais il est aussi d’autres phénomènes, pas toujours cataclysmiques – qui pourraient le devenir – et qui suscitent une sorte d’émerveillement souvent accompagné d’une inquiétante étrangeté avec un sentiment de vulnérabilité et d’insignifiance face à l’immensité. Les planètes par exemple ; curieusement, quand elles sont illustrées dans l’imaginaire collectif partagé, elles sont nanties de bouches souriantes ou boudantes, avec des yeux (le gentil soleil du bonjour matinal, la lune dans un beau ciel étoilé). En revanche, il existe des planètes tellement menaçantes, qui font trimer les scientifiques quant à leur trajectoire et leur rencontre éventuelle avec la terre. Dans le fantasme collectif, l’imaginaire foisonne de travaux et de productions artistiques qui donnent la mesure de l’angoisse humaine face au monde planétaire qui dépasse la terre et risque de l’attaquer ; je renvoie ici au film « Melancholia » de Lars Von Trier, qui raconte l’histoire de deux sœurs aux prises avec la perspective d’une collision de la planète éponyme (Melancholia) avec la terre ; et comment chacune vit cette perspective effarante.

Ce que je retiens ici, c’est l’investissement émotionnel de ce genre de formes et de phénomènes étranges qui suscitent l’admiration et l’émerveillement mais aussi l’inquiétude, la crainte et l’effroi. Une personne me disait son angoisse à la vue de l’horizon, cette limite vertigineusement inquiétante et menaçante qui pourrait vous avaler, disait-elle.

Ce qui me fait enchainer avec la dernière partie, faisant mien le concept d’un analyste britannique post-kleinien sur ce phénomène aussi beau que terrorisant : cette planète aussi merveilleuse que puissante et qui est la mère vue par le nourrisson.

En accord avec ses recherches, le vécu émotionnel très primitif chez le nourrisson serait le prototype de tout ce que l’être humain vit ultérieurement devant ces phénomènes grandioses et inquiétants.

DONALD MELTZER ET LE CONFLIT ESTHÉTIQUE

C’est un concept que Meltzer a développé dans les années 1980, et qu’il appelle le conflit esthétique. Il part du travail de Bion sur les expériences émotionnelles primaires qui sont au fondement des liens humains. Dans ces expériences, l’objet maternel suscite autant d’admiration par sa beauté, que de crainte par ce qu’il peut cacher : ces mères peuvent être aussi merveilleuses par leur attrait et leur charme, que dangereuses dans leur pouvoir d’attraction, d’emprise, de puissance et de destructivité.

Pour lui, le nourrisson qui passe de la vie utérine au monde extérieur fait l’expérience d’une rencontre très bouleversante qui est la rencontre avec la beauté du monde extérieur, représenté par la mère, sa peau, son sein, ses yeux, sa bouche… « un amour en coup de foudre » qu’il faudrait maintenir dans une certaine continuité : est-ce que la mère restera toujours « belle » dans la durée, et surtout, serait-elle aussi belle à l’intérieur qu’à l’extérieur ? c’est cela, le conflit esthétique (« L’expérience esthétique » – titre original : The Apprehension of Beauty, 1988, co-écrit avec Meg Harris Williams).

Voilà ce que Meltzer en dit : « Si l’on admet que cette première expérience émotionnelle est l’expérience bouleversante de la beauté du monde extérieur, alors il faut réfléchir aux paramètres qui peuvent rendre cette expérience insupportable du fait même de sa beauté éclatante. […]

« Ce serait une sorte d’amour en coup de foudre, mais il faut étudier les facteurs qui font que cet amour est impossible à soutenir. On pense aussitôt à la séparation, au manque de confort physique immédiat ». Mais pour Meltzer, il était nécessaire de conceptualiser quelque chose d’autre, une douleur, une souffrance chez le bébé qui lui interdisait de continuer à regarder cette beauté, fusion entre le visage, les yeux, le sein qui nourrit (que Bion appelle « le sein qui pense »). Et c’est là où le nourrisson se rend compte que cette « chose », cette beauté a aussi un intérieur et pas seulement un extérieur : « Ce que j’appelle le « conflit esthétique », dit Meltzer, c’est la douleur qui vient de l’incertitude due à la juxtaposition de ce qui peut être observé de l’extérieur de l’objet et de ce qui n’est pas observable, l’intérieur de cet objet. »

Le bébé serait ici devant un dilemme :

D’une part, émerveillement, attrait, désir de s’unir à cette beauté et l’intégrer en soi ; d’autre part, angoisse profonde face à quelque chose de trop grand, trop parfait et difficile à assimiler et à maintenir dans la durée. Cette beauté peut être perçue comme menaçante pour le moi naissant, car elle confronte le bébé à une forme d’altérité basée sur une frustration continue.

Par ailleurs, Meltzer établit un parallèle explicite entre certains phénomènes naturels puissants (la mer, la montagne, les cataclysmes naturels, le ciel étoilé) et l’expérience esthétique précoce du nourrisson face à l’objet primaire. Ces phénomènes partagent une spécificité : ils sont à la fois fascinants et angoissants, exactement comme la beauté vécue dans la relation mère-enfant. Ces expériences naturelles peuvent réactiver chez l’adulte ou l’enfant des émotions originaires liées à la confrontation avec une beauté trop vaste, trop mystérieuse pour être intégrée.

Destin du conflit esthétique

Si le nourrisson parvient à tolérer l’angoisse suscitée par cette beauté et introjecter l’objet, il va se construire un monde riche, développer sa pensée symbolique et sa créativité. Si, en revanche, l’angoisse est envahissante, il va rejeter l’objet, le cliver. Les liens affectifs et la pensée sont attaqués, avec des conséquences pathologiques sur son développement psychique.

ARTICULATION AVEC L’IMAGE DU MIROIR

La connaissance paranoïaque et l’expérience spéculaire (Lacan)

La question de l’image et ce qu’elle dissimule peut nous renvoyer aussi aux développement de Lacan sur le stade du miroir, concept qu’il a élaboré bien avant les développements de Meltzer ; ce n’est pas exactement la même chose mais ce que les deux concepts ont en commun, c’est la confrontation à l’image et ce qu’elle pourrait cacher. Dans les deux cas – l’expérience émotionnelle de la beauté chez Meltzer et la jubilation de l’enfant pris par cette forme, qui va s’avérer être son image –, dans les deux cas, l’excitation jubilatoire et l’attraction sont là ; et dans les deux cas, cet émerveillement recèle une méconnaissance de ce que l’image peut dissimuler… raison pour laquelle Lacan parle des premiers moments de l’identification narcissique à cette image comme d’un leurre : une première ébauche du moi commence à se constituer par l’identification à une image, dans une relation duelle où la confusion entre soi et cette image règne.

Paradoxalement, l'enfant tombe amoureux de cette image (lien libidinal) et en est tourmenté, voire persécuté en même temps, devant sa perfection. Amour et haine constituent ce lien avec cette image unitaire, parfaite, figée et complète. À savoir que cette image se constitue sur une base très fragile chez lui : celle de sa réalité immature physiologiquement, sa dépendance, l’état d’impuissance motrice et posturale, d’incoordination des fonctions et de discordance des pulsions.

Face à cette immaturité, l’enfant perçoit une image parfaite ; ce que Lacan appelle la « connaissance paranoïaque » : la connaissance de soi-même et du monde se construit sur une base paranoïaque, dans le sens d’une rigidité totalitaire et d’un pouvoir absolu donné à l’image parfaite. C’est une connaissance bouclée, absolue et aliénante. Le moi est donc un leurre pour Lacan et l’advenue du Je sera un processus qui combinera l’extérieur (image) et l’intérieur (le sujet de l’inconscient).

POUR CONCLURE

L’une des manières de procéder à une conclusion serait de se demander ce qu’on a pu vouloir dire en avançant un tel ensemble de propos, d’interrogations et d’argumentations éclectiques. Ce dont je me rends compte après-coup, c’est que le début du texte a évolué progressivement en me menant vers des horizons plus archaïques, moins définis mais qui auraient inversement le mérite d’un retour vers les origines comme premières limites.

Je commence mon texte en introduisant quelque concept freudien supposé apporter un baume soulageant aux blessures causées par des traumas difficilement gérables : le baume de la sexualité dans ses formes bariolées… agencement génialement freudien. Et je termine en faisant l’apologie du beau, de l’apparent, du fascinant, mais d’un fascinant qui cache bien ses pièges, ses traquenards et sa destructivité. Le beau cache le disgracieux et l’effroyable, et l'effroyable donne son sens au beau derrière ses images les plus éblouissantes.

Mais dans ce bref processus de recherche, l’évident mérite d’être reconfirmé : autant le beau de l’image que le pénible traumatique qu’il cache, sont tous deux noués par le libidinal et articulés par lui. Le beau se maintient par qui le regarde avec passion et le douloureux se maintient également par qui le subit en faisant appel au libidinal.

Cette dernière pensée résume en quelque sorte l’articulation des concepts et hypothèses de cette conférence.

Deux séquences de la collision de la planète « Melancholia » avec la terre (Lars Von Trier).

BIBLIOGRAPHIE

Davre A. (2021). Le champignon atomique : de l’iconisation à l’imaginaire, Imaginaires nucléaires, Odile Jacob.

Freud, S. (1905d). Trois essais sur la théorie sexuelle. In Œuvres complètes VI : 1901-1905 (p. 59-181). Paris : Puf, 2006.

Freud, S. (1924c). Le problème économique du masochisme. In Œuvres complètes XVII : 1923-1925 (p. 9-23). Paris : Puf, 1992.

Khoury M. (1999). Angoisse et passivité. Rev Fr Psychanal 63(5) : 1797-1806.

Meltzer D., Harris Williams M., The Apprehension of Beauty: The Role of Aesthetic Conflict in Development, Art and Violence. Karnac, The Harris Meltzer Trust.

Meltzer D. (2013). Sur l'objet et le conflit esthétique. Journal de la psychanalyse de l'enfant, 3(1), 29-39.

Parat C. (1987). À propos de la co-excitation libidinale. Rev Fr Psychanal 51(3) : 925-935.

* * *

Commentaire sur le Conflit esthétique de D. Meltzer, par Nayla de Coster

Je commencerai par cette phrase de Rilke : « La beauté est simplement l’horreur qui peut être pensée. »

... et vous soumets un tableau de Picasso « Le baiser », pour introduire mon commentaire :

Par ce tableau, Picasso nous montre avec force que l’acte du baiser qui témoigne d’une attirance d’un être envers un autre, fragmente le visage de l’autre qui, alors, n’apparaît plus dans sa complétude, mais comme une sorte de puzzle, de parties disjointes, de désintégration en objets partiels ! Ce tableau pourrait évoquer la problématique du conflit esthétique proposée par D. Meltzer (1988, 1989) ainsi que de son rôle vis-à-vis de la beauté dans son ouvrage « The Apprehension of Beauty ».

L’ouvrage de Meltzer est un projet familial. Sa femme Martha Harris et sa belle-fille Meg Harris Williams y ont contribué. Meltzer a été très influencé par la philosophie, la littérature mais aussi l’observation clinique des nourrissons et des enfants autistiques.

Dans un entretien avec Didier Houzel, Meltzer avance : « Je commençai à m’apercevoir que, vers la fin de ces analyses réussies, le processus transférentiel commençait à se séparer de façon tout à fait caractéristique de la personne de l’analyste pour s’attacher à la méthode analytique elle-même, à l’extérieur analytique, à la psychanalyse en tant que chose belle, et pas seulement comme une chose bonne. Cela se percevait dans les rêves et dans les associations des patients qui terminaient leurs analyses, comme une “chose belle”. (…) J’ai repris des textes qui me paraissaient relater cette expérience de la naissance : “La tempête” de Shakespeare, les poésies de Keats et les “Lettres à son frère”, “La poétesse” de Blake, cette pièce extraordinaire d’Harold Pinter The Birthday Party, et toute cette littérature m’a convaincu que le bébé qui émerge dans le monde extérieur a une expérience émotionnelle bouleversante de la beauté de ce monde extérieur. »

Si Meltzer c’est intéressé à la beauté, c’est moins parce qu’il cherchait les origines du sentiment esthétique, mais parce que ce sentiment lui semblait être la source d’un important conflit psychique. Donald Meltzer est l'un des rares psychanalystes à situer les concepts d'esthétique et de beauté au centre des questionnements actuels sur la constitution de l'appareil psychique et des processus de symbolisation. Meltzer donnera aussi une réinterprétation du concept d’ambivalence.

Dans l’appréhension de la beauté, Meltzer va aborder ce qu’il appelle le « conflit esthétique » c’est à dire l’impact (conflictuel) de la rencontre du bébé avec « la beauté et le mystère » de la mère du début de la vie. L’idée de Meltzer est que le bébé, voire même le nouveau-né, quand il est confronté à l’image de sa mère, se trouve saisi d’un mouvement de sidération, de fascination, d’éblouissement, d’émerveillement, comme s’il vivait un véritable choc énigmatique à l’occasion de cette rencontre. Maman « est la plus belle des mamans ». L’énigme qui se pose, en effet, pour le bébé dans sa rencontre précoce avec sa mère (l’objet primaire) serait au fond la suivante : « Est-ce qu’elle est aussi belle dedans que dehors ? » Le bébé est alors confronté à l’inconnu, a l’inquiétante étrangeté. Et il doit résoudre l’énigme. Que ce cache-t-il derrière cette façade de beauté ? quelles menaces derrière l’apparence attractive et séductrice ? C’est cette question qui est posée précisément à propos de ce concept de « conflit esthétique ». Et Il y aurait, là, le prototype de toutes les émotions esthétiques que nous pouvons vivre ultérieurement dans l’après coup, avec cette perplexité douloureuse et stimulante à la fois. Comme lorsque nous regardons une image, une œuvre d’art par exemple.

Selon D. Meltzer, et pour échapper à ce dilemme et à l’impact de la rencontre avec la beauté et le mystère de la mère, de l’objet esthétique, le bébé serait amené à le cliver, à le fragmenter, à le parcelliser, d’où un renversement implicite de l’ordre des positions kleiniennes classiques puisque, dans cette perspective, c’est la position dépressive qui serait première, la position schizo-paranoïde s’organisant en fait comme une défense secondaire par rapport à celle-ci (D. Houzel,1999). Dans cette inversion, Meltzer dit que l’enfant se retrouverait d’abord dans la position dépressive primaire lorsqu’il est confronté à l’énigme de la beauté maternelle car il se retrouve devant une tache insurmontable qui le désarme. Dans un deuxième temps il va recourir aux mécanismes de défense schizo-paranoïdes, clivages, projections avant de passer, dans une phase ultérieure, à une réintégration des parties clivées de son Self. Ce qu’il est intéressant de noter, c’est que ce conflit esthétique vécu par le bébé, est réorganisé ensuite par lui dans l’après-coup. Pour Meltzer, le problème serait de se détourner du conflit esthétique (par exemple chez les autistes et les schizophrènes) car c’est précisément ce conflit qui va être à la base du désir de savoir, le K de Bion. La pulsion épistémologique trouverait là sa racine la plus profonde. L’autre théorie de Meltzer sur le claustrum est étroitement liée à la théorie du conflit esthétique car trouver une solution à ce conflit va permettre de sortir du claustrum c’est à dire du corps étouffant de la mère.

Maurice parle du sublime maternel : dans Recherche Philosophique sur l’origine de nos idées du beau et du sublime, Edmund Burke parle du beau comme « a delightful horror ». Il décrit un sentiment qui va au-delà du beau et qui convoque l’effroi et emprisonne le spectateur entre émerveillement et angoisse. Selon Burke, le Beau est tout ce qui est beau et esthétique, mais c’est le Sublime qui a ce pouvoir de destruction.

Maurice, tu mentionnes le champignon atomique de Hiroshima et Nagasaki en 1945. J’ai tout de suite pensé au Film d’Alain Renais basé sur les écrits de Marguerite Duras, Hiroshima mon amour. Le film s’ouvre sur une séquence magnifique, je dirais sublime et inquiétante : un couple s'enlace passionnément ; les corps ont une peau poudreuse et scintillante. On pourrait penser d’abord à la transpiration des corps durant l’acte amoureux et sexuel mais une deuxième image vient, deux amants a Pompei, et ensuite les corps calcinés recouverts des cendres des morts de Hiroshima. Dans le film LUI dit à ELLE : « Bien regarder je crois que ça s’apprend. » ELLE répond : « Tu n’as rien vu à Hiroshima, Rien… » Phrase restée célèbre dans le monde de la littérature et du cinéma.

Pour conclure, avec un peu de poésie et de beauté : si l’enfant voit sa mère comme la plus belles des mamans, c’est parce qu’elle a commencé par trouver que son bébé est le plus beau des bébés et que la beauté vient elle-même de l’expérience amoureuse du couple qui a donné vie à l’enfant. Pour le petit enfant, les gestes, la voix, le visage de sa mère contiennent tous les matins du monde, c’est-à-dire la totalité du monde possible pour cet enfant. Et dans l’œuvre artistique, le sentiment de beauté vient du fait que l’artiste peut nous restituer toute cette beauté du monde, l’objet esthétique que nous avons perdu et retrouvé. Et que nous, analystes, confrontons à chaque début de cure.

* * *

Meltzer D. (2013). Sur l'objet et le conflit esthétique. Journal de la psychanalyse de l'enfant, 3(1), 29-39.

[1] Prédiction d’Apollon dans le mythe de Télèphe, Grimal 1969, cité dans le rapport de Fotis Bobos au CPLF d’Athènes 2025, Bulletin de la SPP, 2025/1, PUF.

[2] Intervention dans le colloque de la SPP, La vie psychique à tout prix, novembre 2016.

[3] Le projet Manhattan est le projet de recherche du gouvernement américain, mené progressivement par les gouvernements britannique et canadien, dont l'objectif était de produire une bombe atomique au cours de la Seconde Guerre mondiale.

[4] Le passage exact tiré du poème est le suivant : « Si mille soleils venaient à éclater ensemble dans le ciel, ils ne correspondraient pas à la splendeur de cette grande forme. » — Bhagavad Gîtâ.